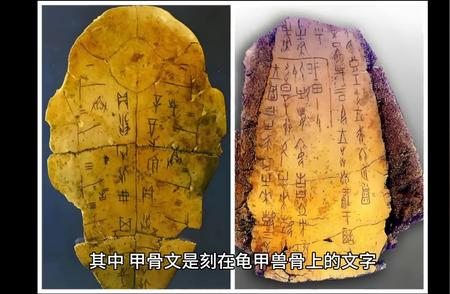

我所珍藏的元砚集萃

元朝,是中华历史上国家统治权真实覆盖了中华现有疆土的一个王朝,也是中国历史上疆域面积最广的王朝。但元朝历史不长,即使从其漠北立国算起,也仅仅162年,而真正一统天下的时间更短。所以,在砚台方面,留下的实物不多,史料也很少。可是,元朝的历史又不象隋朝、五代那样昙花一现,短到只有几十年,可顺带一说。而且从文化气质看,隋乃唐之前驱,五代尤其是南唐,乃宋之探路者,合并到后朝带过,问题不大。而元朝,无论是与前面的宋朝还是与后面的明朝比,从精神气质与文化类型上,都大相径庭。所以,尽管史料比较匮乏,还是有必要专辟一章,谈谈元砚。好在这些年自己一直重视元砚集藏,一清点,自己收集的实物标本还真不少,居然有十几枚,足够对元砚一探究竟了。下图所示是自己收藏的一方比较典型的元代长方沙石砚,尺度为25×17×7厘米,颇为粗犷,足够高大威猛。砚岗上刻有“三元”字样,取“三元及第”或者“连中三元”之意,底部还刻有“彭”字款。显然曾经是一个彭姓书生的心爱之物。

元朝漠北立国在1206年。之前打仗,最后统一了漠北。定都大都是在1271年,其间也打仗,消灭了金国、南宋等。灭了南宋后还打打仗,甚至打到了海外,如元日、元越、元爪战争。对外打,内部也斗,国家治理始终难上正轨。元人是马上民族,血管里响着马蹄的声音,心中始终涌动着不能平息的征服欲望。而其铁骑所致、望风披靡的态势,更让其雄心勃勃:不仅马上得天下,还想马上治天下。定都北京后,元人表面也尊崇儒学,但骨子里还是游牧民族的本性,对汉文化以及关内的文人,一直不甚重视甚至长期还持有敌视、打压的态度。一统天下后,汉人、南人被列为下等人。元代的科举,也是立国百年之后才恢复的,而有科举的几十年,晋身的士子也极少,末了科举还又被废止。这样的施政措施,当然不利于文化、艺术的发展。看看元代留下的艺术品,值得称道的,确实不多。典型的如渎山大玉海等,也多是以粗犷、豪迈的气势取胜。其它如元瓷,尽管是站在宋瓷的肩上,还集中了诸多能工巧匠,可制作出的大多数瓷器,还是相当粗陋,好像明天就要搬家扔掉似的。包括元青花,外表确实漂亮,可细看其胎质,那个糙底哦,总是让人有点难以恭维。显然,从艺术角度看,对元砚也不能期望过高。

“臭老九”一词,出处就是元代文人文章中所谓“八娼九儒十丐"的自嘲式职业排名。可见当时文人的职业美誉度不高。科举之门被长时期关闭,阻绝了文人的主要晋身通道。读书人晋身无阶,导致了整个社会的读书风气日渐衰微。而在那个时期,即使真想做文人,也还真不容易。撇开政治文化背景不谈、生活出路不谈,最简单的:当职业文人,要找一方好的砚石都很难哦!比如端、歙石,在元朝皆被封坑。史料明确记载,无论端石还是歙石,采石的主要坑口都派有管兵把守,根本不许一般人采石琢砚。元朝统治者这样做,显然当时是出于政治、文化上的考虑,可今天,居然有人说这个是为了保护资源,呵呵,这样的观点,显然是荒谬的郢书燕说。

查阅史籍,见不到元人有官方开采端石的任何记录。不过,遗留的实物证明,元代还是有端砚制作的。研究者最普遍的解释是:其石材的来源,要么是宋代存货,要么是砚工们于坑口、溪间偶得的残石断璧。但从元代端砚用材普遍还比较粗大来看,还是可以合理推测:尽管官方对采石严格管制,但不排除民间还有相当数量的端石私采。下面所示是藏品中的两方端砚:一方为鱼龙砚,24.8×16.2×3.6厘米,宋坑端石;另一方为如意云头双墨池砚,25.5×14.3×3厘米,杂坑端石。两砚都是典型的元端。近年来,风格明显的元代端砚,面世不少,而其用料多比较奢豪。如此状况的呈现,除元砚本身的风格使然外,在当时没有一定数量的原料供应,似不可能。

歙石的开采,政府同样也管制甚严。不过,史料中倒是明确有两次私采歙石的记载。而史料中之所以明确出现了私采歙石的记录,是因为元代歙石的情况比端石还悲剧:因私采导致了坑洞大面积垮塌,出现了两次大的矿灾!元人江光启《送侄济州售砚序》一文中记之甚详。第一次矿灾是因地方官员私采滥挖而导致的,发生在旧坑。 “至元十四年(1277年)辛巳,达官属婺源县令汪月山求砚,发数都夫力,石尽山颓,压死数人乃已。”旧坑垮塌后,私采又转至紧足坑,结果到后至元五年(1339年),垮塌再次发生,其时“淹声如惊雷,隔溪房瓦皆震,人惊兽骇”,仿佛大地震来临一般。之后,当地石工为维持生计,只能在坑口、溪边觅取一点残圭断璧用于制砚,而“能满五寸者寡”。元代歙石的衰微,由此亦可见一斑。而这两次矿灾,甚至还产生了跨朝代的影响:直接导致了其后几百年几无石可采,致使明、清的歙砚生产都难以为继!

其它砚石的开采使用情况,也差不多。按理说,“近水楼台先得月”,元朝的统治中心设在北京,同处北方的洮河砚,其开采与制作情况应该要好一些吧?但事实上,尽管史料中并无管制洮河石开采的明确记录,但由于元代总体上战事频仍,内地到西部的交通时断时续,大规模的洮河石开采也几乎停滞。元代诗人元好问有诗云:“县官岁费六百万,才得此砚来临洮”,可见当时洮砚产出的稀少与运输艰难。而现在遗留的元砚中,洮河砚也确实极稀。幸运的是,本人藏砚中有一枚非常开门的元代双墨池洮河砚,满是白膘,砚背还有当代大书家石宪章的题铭。看来,该砚曾经也是王宪章先生宝爱过的案上玩物。

不过,历史毕竟已经翻过了结绳记事的一页,即使在元代,社会对砚台怎么也还是有不小的需要。政府官员要用,商人要用,挣扎在社会底层的读书人要用,而且求仕不得而转向元曲、杂剧写作与书画创作的元代知识分子如关汉卿、关汉卿、 王实甫、马致远等等文人也要用。所以砚台还得有!怎么来呢?除了搜罗传统的名贵砚石的遗砚、遗材以及再偷偷摸摸私采一点名坑砚石外,就只剩下就地取材了。所以,留存下来的元代遗砚,除了有少量端、歙石名砚外,绝大多数都是很难辨出产地的地方杂石砚。清代乾隆朝官修的《西清砚谱》中收有一方“赵孟頫松化石砚”,研究者对其时代、石质多有存疑。个人看,姑且不论其是不是真的是元代的松花石砚,但即使真是松花石砚,也很难说赵孟頫以松花石制砚就是刻意而为之。很可能只是因为端、歙难求,误打误撞找了一块当时根本不为人们看重的松花石,聊作替代用以制砚而已。如果真是如此,在赵孟頫是无心插柳,但却由此开创了松花石砚的历史。

石砚是元砚的主流。但陶砚包括澄泥砚以及瓷砚,在这时因取材方便、制作较易,也继续得到比较广泛的使用。不过,元代的陶、瓷砚,在艺术性方面也成就不高,乏善可陈。

各大博物馆所藏元砚不多。可能也正因为元砚标准器不多,蔡鸿茹先生在著录《中国名砚》一书时,特地收录了十方元代砚台,为我们鉴识元砚提供了很好的参照。民间的砚台藏家们也收集了不少元砚,但大多不够典型。要么类宋,要么近明,很难准确判定为元。其实,对一方传世古砚,一定要进行非常明确的断代,确实也有不小难度。比如,即使是上海博物馆馆藏的那方著名的元代镂空刻花铜暖砚,到底是该断元还是断明,古砚鉴赏家们也有分歧。是故,王靖宪先生在《古砚拾零》中,凡是不能明断的,干脆上下两搭,要么“宋元”,要么“元明”,左右逢源。看起来这是取巧,其实在民间收藏中,这是一种非常客观、严谨的态度,值得我们学习。

元砚总体上用材不精,在艺术性上也乏善可陈。粗犷、豪放,是元代砚台的基本风格。元人砚雕喜欢作狮兽、人物、山石之类造型,立体化雕刻现象非常普遍。砚上也有装饰各类花草纹饰的,但纹饰雕刻也比较草率。从特殊性中寻找普遍性,个人将元砚的特征大体概括为高、大、率、怪四字。分别说明如下:

“高”。由于元砚有非常突出的立体化雕刻现象,同样的砚式,元砚往往尺寸更高。元人喜欢在砚额之上高雕动物、人物等,尺度均比较夸张,隆起砚面甚高,有的甚至高到与砚体整体不成比例。譬如,双狮砚题材是元明清通行的一类题材,但元代所雕双狮,一般比明、清多高得多。下图中的元双狮青石砚,砚通高超过9厘米,高度不低了。但在元代双狮砚中,这个高度,绝对只能算中等。

“大”。元砚不但高,整体的体量、尺寸,也往往较大、较长。个人收藏的元砚,大部分长度超过20厘米。宝瓶砚是从宋到清都多见的一种砚式,但各代的宝瓶形制均有不同。本人藏有一方汉白玉宝瓶砚,从宝瓶形制等看,就是非常典型的元砚。砚长23.3厘米,宽15.3厘米,高4.2厘米,显然比宋、明大多数同类题材的古砚都要更加厚重。元代著名的文人、教育家虞集,可谓是元代文人的典型,肇庆市博物馆收藏有一方虞集的紫云仙桃抄手端砚,其尺度竟然达到长37.1厘米,宽25.2厘米,厚7.3厘米,绝对“土豪”做派哦。尽管历史上记录在案的砚台还有更大的,但在历代文人用砚中,达到这样尺度的,可谓少之又少。

“率”。委婉说是率真、粗犷,直说就是粗率、草率。元砚大多注重实用,不太看重工艺,不事精雕细刻。民间用砚,不少看起来就象临时救急而急就章制作的一样,有的甚至连底部采石留下的錾痕都不打磨。极端者干脆只雕出砚堂,底部只要稍微稳当,就保留原石状态。这不禁让人想起了远古的原始研磨器。下图是自己收藏的一枚随形子石浮雕狮子砚,长、宽均为21厘米, 高逾9厘米,只是在砚额上聊聊几刀浮雕出一狮兽模样,底部与周边则基本无雕,保留了原来的仔石状态。呵呵,倒也古朴!

“怪”。不少元砚的造型非常奇特,对习惯中正平和、中规中矩的汉人来说,不仅缺乏美感,甚至会感觉怪异、别扭。这种情况在元代澄泥砚中尤其突出,典型如天津艺术博物馆馆所藏的元代饮翰人物澄泥砚。元砚之怪,不是无心,多是有意。譬如,从宋代开始,在砚台砚岗上,普遍出现了专门的墨池设计,于是,一些元砚上就开始“发扬光大”,别出心裁地设计出了双墨池甚至三墨池的砚台。譬如前面谈到的元如意云头端砚与王宪章旧藏洮河砚,均是双墨池。还有,古砚经过经年累月地使用,往往砚堂中部磨损严重,会洼进一坑,而元人呢,有的就干脆制作砚台时就在砚堂中部画蛇添足地挖上一个凹坑,仿佛这样就古意盎然。但是,这些设计,其实都是狗尾续貂。除了添怪之外,没有任何生命力!

元砚中还多见一种砚面上部浮雕两龙或则两兽而中夹一墨池者,王靖宪先生的《古砚拾零》中收有三枚,我处也有一枚,还是红丝石的,我称之为元代火龙纹章红丝砚。砚不大,附图一观。

个人藏砚中,还有一枚元代石人砚。砚长13厘米,宽8厘米,厚6厘米。整个砚按人偶造型,人偶的形象、发式等,均是典型的元人形象。砚唐中,现在依然可辨留有墨书的“石人”两字。历代古砚中,不乏模仿各种动植物形态的,但按人的形象造砚,估计也只有元人会这样搞怪。

还有,下面这个元代金蟾红丝砚,同样也是是味道怪怪的。

总体说,由于统治阶层的民族习性使然,元砚的整体风格如其民族性格一样,琢制往往比较粗放、随性。作为藏品,个人在集藏元砚时已经反复筛选,可以说入藏时已经非常注重材质、工艺与艺术水准的考量了,但即使这样,从所藏的标本中,也还是可以明显感觉到元砚在艺术性、工艺性上相比于宋砚的退步。

不过,事物都是一分为二的,尽管当时不是有意为之,但这种粗犷与豪放,也让元砚在审美上有了几分返璞归真的拙趣。进一步看,尽管绝大多数元砚难登大雅之堂,但砚台毕竟是文人们的心爱之物,所以,即使是元代,至少还有一部分的文人用砚多多少少还延续了一些宋人遗风,有一定的书卷气。所以,鉴别元砚,比较准确的方式是:不能一棍子打死,认为凡有可观者就一定不是元砚。不过,反过来却问题不大:凡是符合高、大、率、怪几个特征的古砚,断为元砚,则基本上错不了!

最后再看一方元砚:尺度22×15.6×4厘米,石质青碧如玉,用料粗大,开池深阔,总体看是比较典型元代风格。但是,该砚墨池的扇形制式以及四角浅雕之鱼草、蝙蝠纹,已比较精细,明显比较注重细节,用材也比较讲究,应该已是元末明初之砚了。得之于陕西蓝田。

元代对砚台的理论研究,同样比较凋零。今天仍可见的砚著仅有罗先登的《文房图赞续》、汤允谟的《古砚辨》等极少几部。据记载,元代还有陆友所著《砚史》,但早已失传。

鲁公网安备37020202000737号

鲁公网安备37020202000737号